興味はあるけど、どんな絵本なのか、どうやって読み進めたらいいのか分からない・・・。

こう言ったうさぎ保育士の悩みを解決していきます。

- 物を探したり変化に気づいたりする力

- 集中力

この記事の筆者はこんな人

- 現役保育士

- 保育士歴7年

- 3歳児と0歳児の父親

このような経験を持つ僕が、「きんぎょがにげた」の魅力を全力でお届けします。

とっても魅力的な絵本なので、手に取ってみてください!

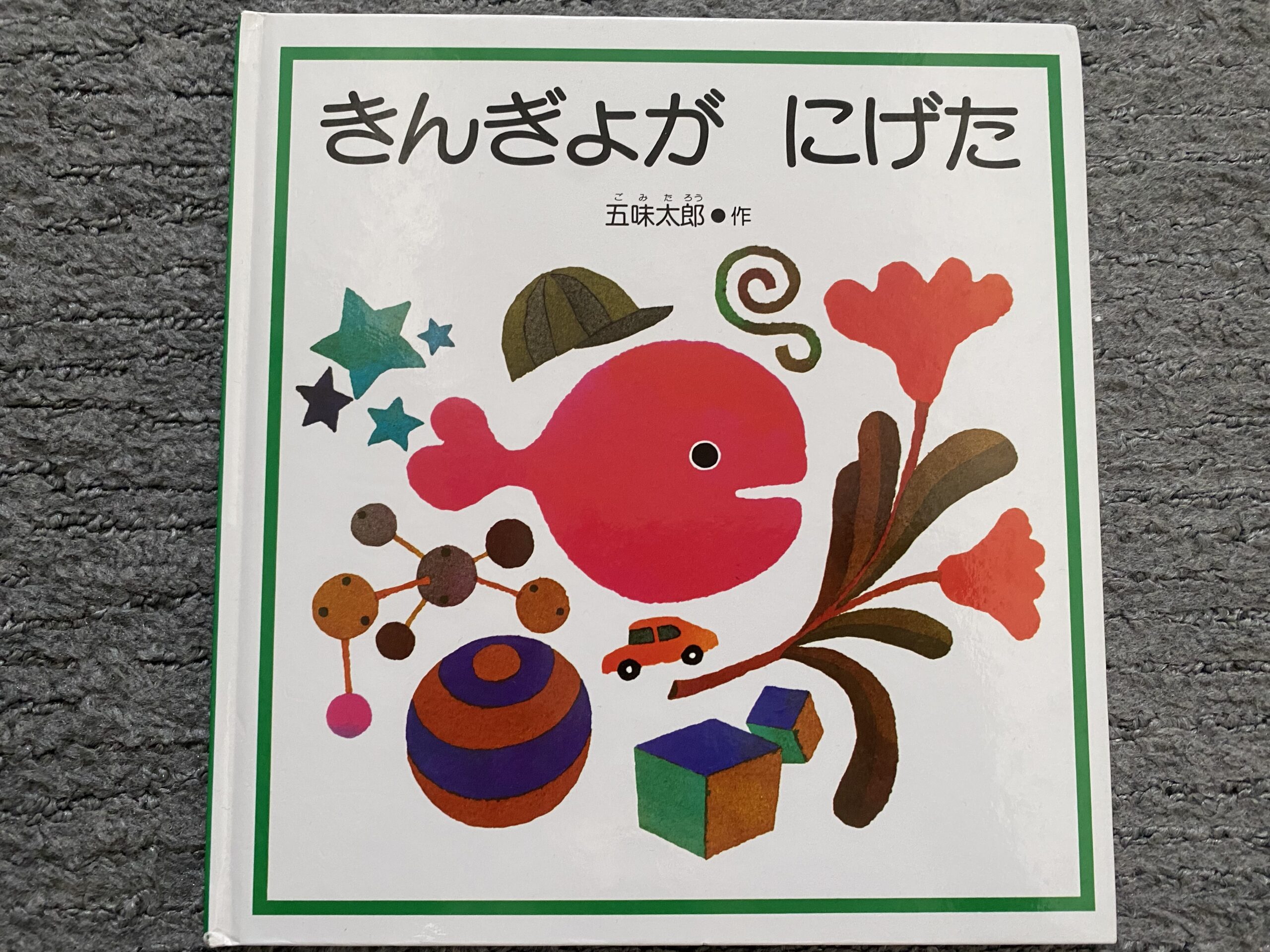

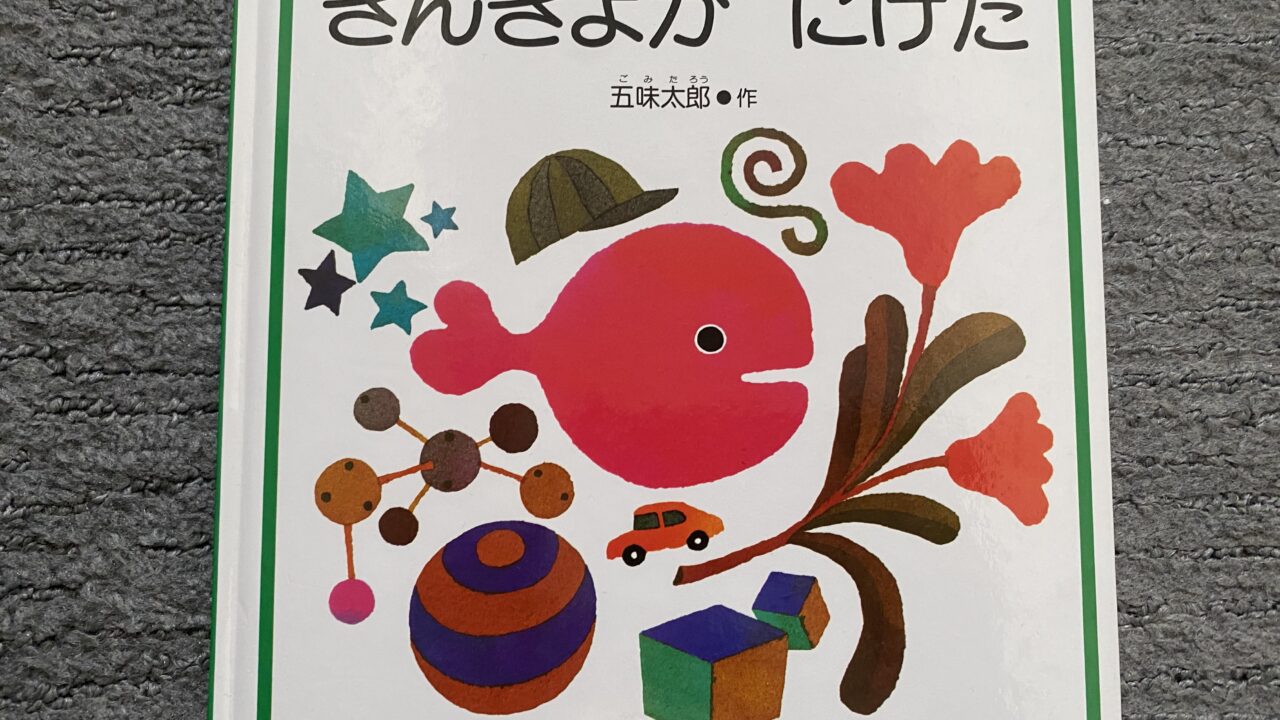

作品紹介

| タイトル | きんぎょがにげた |

| 作 | 五味太郎 |

| 出版社 | 福音館書店(こどものとも年少版) |

| 発行日 | 1982年8月(1977年6月) |

| 値段 | 990円(税込) |

| 大きさ・ページ | 22×21 / 24ページ |

初めて絵本を読む人にもおすすめできる1冊です。

絵本を一言で表すと?

ワクワクやドキドキを感じながら子どもの成長を見守る絵本!

「きんぎょがにげた」は絵本の読みはじめにピッタリの内容です。

金魚を探したり見つけられた達成感を感じたりしながら、子どもの成長を見守ることができる絵本と言えます。

あらすじ・内容

金魚鉢から逃げ出した金魚。

部屋中を駆け回り、ありとあらゆる場所に隠れた金魚を探していくお話です。

「こんどはどこ?」と質問するとすぐに答えが返ってきますよ!

ワンポイントアドバイス

「きんぎょがにげた」を読むときは、次のことを意識しながら読むように気を付けています。

子どもの探す力や発信する力が育まれるので、読み方で悩んでいる方は参考にしてみてください。

絵本の可能性は無限大です!

問いかける

絵本を読んでいくと「どこににげた?」や「こんどはどこ?」というような質問を投げられるページがあります。

子どもに問いかけるように読むことで、「ここ!」や「○○だよ!」というように子どもが主体的に発言してくれるようになります。

また、見つける力や探す力、認識力も養われる非常におすすめの読み方です。

意見を拾う

子どもの発信や言葉を拾うことで会話が膨らみ、より深いコミュニケーションを取ることができます。

保育園との違いを感じながら、子どもの満足感が満たされるのは言うまでもありません!

ステップアップ!:ルールを追加する

絵本に慣れ、内容理解が進んだらルールを追加するのがおすすめ。

絵本(遊びの中で)ルールの存在を知ることで、社会性が育まれます。

- 名前を当てられたら答える

- 答えるのは1人1回

- 口頭のみで説明(年中さん以上)

オリジナルルールを追加してもOKです。

子どもの成長に合わせて内容を検討してみてください!

ねらい

「きんぎょがにげた」のねらいは次の通りです。

- 子どもの発見や探す力を養い、見つけられたことに自信を持ったり達成感を味わったりする

- 見たり、触ったりして絵本に触れ、興味・関心を持つ

- 【追加ルール】絵本を通して社会性(ルール)に触れることで、子どもの健やかな成長や発達を促す

上記を参考にしつつ、自分なりの狙いを見つけることで絵本がもっと楽しくなりますよ!

ねらい1:子どもの発見や探す力を養い、見つけられたことに自信を持ったり達成感を味わったりする

「きんぎょがにげた」は金魚を探すことがメインとなる絵本です。

金魚を発見したり探したりする中で力が養われ、見つけられたことに対する自信や達成感を感じたりすることができます。

ねらい2:見たり、触ったりして絵本に触れ、興味・関心を持つ

絵本を見るだけではなく、触ることでも興味・関心を高めることができます。

例えば、「金魚にタッチしてみて!」と声掛けすることで絵本に触れる機会を作ることができます。

触ることで感じ取れることもたくさんありますから、積極的に触れる機会を作って欲しいと思います。

ねらい3:【追加ルール】絵本を通して社会性(ルール)に触れることで、子どもの健やかな成長や発達を促す

子どもの年齢や成長、発達によっては様々なルールを追加することがあります。

ルールを追加することで、世の中にルールがあることを自然と知ったり、ルールに興味を持ったりするようになります。

また、集団行動の大切さやお友だちの気持ちを尊重したり優しくしたりする心も育つのもポイントです。

活動への発展

「きんぎょがにげた」を読んだ後は、かくれんぼゲームがおすすめです。

隠れる人、探す人に分かれて役割を決めてもいいし、探すに集中させても面白いです。

まとめ

最後に「きんぎょがにげた」の情報をまとめて終わります。

ここまで読み進めていただき、本当にありがとうございました。

「きんぎょがにげた」はクラスに1冊、家庭に1冊あっても損しないと思うくらいにおすすめできる絵本です。

探したり追いかけたりする力が養われるので、この機会に購入を検討してみてくださいね!

以上、「きんぎょがにげた」の紹介でした。

絵本の内容や読み方、購入で悩まれている方の参考になれば幸いです。

他にも保育で役立つ様々な情報を発信しています。

ほいく畑

ほいく畑

保育ひろば

保育ひろば

マイナビ保育士

マイナビ保育士

ユーキャン

ユーキャン

ヒューマンアカデミー『たのまな』

ヒューマンアカデミー『たのまな』

フォーサイト

フォーサイト